第1章 憧れの少女

飛行機はゆっくりと動き出した。エンジン音を唸らせながら加速し胃を篩いに掛けたような気持悪い浮遊感を胸元に残しつつ離陸した。旋回しながら高度を上げて雲と同じぐらいまでくると海上を渡航するタンカーや貨物船が見えた。間近で見れば恐ろしいほど巨大な船舶も水面に浮ぶ小さな藁くずのようだ。

安定飛行に入ってからポータブルの音楽プレイヤーを取り出すと隣に座っていた若い女性の部下が驚いた顔付きで「あら仁科さん、今時カセットテープですか?」と言った。

「このカセットには思い入れがあってね。最近はCDやMDが主流なんだろうが俺が若い頃はカセットテープが全盛だったんだ」と昔を懐かしんだ。

「CDも古いですよ。今の主流はフラッシュメモリーですよ。文庫本よりも小さいサイズに何万曲って入るんです。デジタルだから頭だしも直ぐに出来ますよ。時代はどんどん進化してるんです。いっそう新しいのを買ったらどうですか?」

「うんそうだね。今度買うことにするよ。でも今回の取材はこれじゃなきゃ駄目なんだ。どうしてもね」と感慨深くアナログ再生機を眺めた。

「ふーん。それで何の曲を聴くんですか?」

「青春の一曲だよ。人生を変えた曲さ」とイヤホンの一方を部下に渡してもう一方を自分の耳に付け再生ボタンを押した。西域の空を渡るエキゾチックな風の囁き。煌めいた流砂が擦れ合う音。オアシスで滾々と湧き上がる水の音。幻想的な音色に誘われ高校時代の思い出がありありと脳裏に浮かんできた。。。。

。

。

白い帆のヨットが精霊流しのように海原に連なっていた。仁科純太は授業そっちのけで、その様子をスケッチしていた。

英語教師の平塚が「仁科、ここに入る関係代名詞は何だ?」と黒板を叩いた。

「えっ僕ですか?」

「この教室に仁科と言う人間はお前しかいないだろう」

「そうですねthatですかね」

「オールマイティーな関係代名詞を持ってきたな。だけどそれじゃ問題にならないからthat以外で答えなさい」と不機嫌に言った。

「girlに掛かっているからwhoですかね」

「分かっているなら最初からそう答えれば良いものを素直じゃねぇな」と英語教師は面白くなさそうにぶつくさ言って次の問題を他の生徒に当てた。

視線を海に移しスケッチを再開した。子供の頃から運動は苦手で中学高校と美術部だった。特に水泳が大の苦手だった。住んでいる街は相模湾に面していて、サーフィンをする友人が多かったがそんな事をする人の気が知れなかった。来月から体育で水泳が始まるかと思うと溜息が漏れた。

だが、水泳以上に気になることがあった。それはニキビだった。中学の頃から出始めて学年が上がるにつれてどんどん増えていた。二十歳になる事にはクレーターだらけの月の顔になるんじゃないかと心配だった。学校の成績は平凡だった。クラス内でも目立ちはしないが隅に追いやられる程でもなかった。ただ子供の頃から絵は飛びぬけて上手で展覧会ではいつも金賞を取っていた。美術部でも絵の上手さは突出していて部員や美術教師からも一目置かれていた。

純太はシルクロードのドキュメンタリー番組の虜になっていたので昼休みの学内放送にシルクロードのテーマ曲をリクエストした。リクエストした生徒の名前が出るのが恥ずかしくて、今までしなかったが、どうしても皆に聴いて欲しいと思って勇気を振り絞って出した。

弁当の味も上の空で今か今かと待ち侘びていると放送が始まった。「さて本日のリクエストは二年C組の仁科純太さんから頂きましたシルクロードのテーマソングです。ではどうぞ」スピーカーから悠久の時を想起させるメロディーが流れた。すると憧れのクラスメートの亜美が友人の知佐子と話をする声が聞こえてきた。「シルクロードだ。この曲ってすごく良いよね」亜美が言った。「うん私も好き。番組も欠かさず見てるわ。石坂浩二の渋いナレーションがまた良いのよね」知佐子が言った。「前回は敦煌を特集していて、すごく面白かったなぁ」亜美もシルクロードが好きだと知り無性に嬉しくなった。同じ趣味を持っていると知っただけだが何かどこかで繋がっているような気分だった。

亜美は山女だ。山女と言っても山中で生活しているわけではないし旅人を食べてしまう山姥でもない。山岳部の部員だ。純太の高校では山岳部の女子を山女、男子を山男と呼んでいた。高校に入学するまで山岳部というものがこの世に存在することすら知らなかった。美しい海を臨む湘南の高校に何故、山岳部があるのだろうと不思議に思ったが県大会で毎年優勝争いをする強豪校だった。彼女はスポーツ万能で活発だった。走るのも速ければ球技も巧い。おまけに山まで登ってしまう。ハキハキとして闊達でクラスでは級長的な存在だった。体育の授業ではいつも活躍する彼女の姿を遠目に眺めていた。純太自身は運動音痴なので余計に見蕩れてしまった。スッキリとした顔立ちにショートカットが似合っていた。淡い恋心を抱いていたが積極的に話をする勇気もなく高嶺の花だった。彼女は根岸健というクラスメートと付き合っていた。悔しいが彼は格好良かった。野球部のエースで背が高くて鼻も高い。眉毛もくっきりとしていてファンションモデルみたいだった。はなっから勝ち目がなかった。

六月上旬の日曜日。朝食後に長谷にあるアジサイ寺に出かけた。寺の裏手の山道から忍び込んで満開のアジサイをスケッチした。海沿いの高台にあり色とりどりに咲くアジサイの向こうには青々とした湘南の海が広がっていた。スケッチは日課だった。ご飯を食べるとか風呂に入ると言った習慣に近いものだった。無心で眺め鉛筆を走らせていると寂静とした心境になれる。

「朝から精が出るのう、落書き小僧」振り向くと和尚が後ろに立っていた。

「おはよう和尚さん。アジサイの綺麗な季節ですね」と挨拶を返した。

「何故、アジサイは綺麗なのかな?」

「何故って色が鮮やかだからですよ」と答えてまた屁理屈説法が始まったと思った。小学校の頃からよく寺の境内に忍び込んで絵を描いていたので和尚とは小さい頃から顔馴染みだった。時々、こう言った不可解な質問をしてきた。

「それは表面的なことで本質ではない」

「じゃあ虫に受粉してもらって子孫を残すためでしょう」

「馬鹿者、わしは理科の問題を出している訳ではない。図体はでかくなっても、まだまだ子供じゃのう。それが分からんようでは、お前の絵は落書きのままじゃ」と偉ぶった。

「これでも美術部では一番巧いって言われてますよ」と言い返し、腹の中で「頑固和尚に絵の何が分かるっていうんだ」と呟いた。自分の絵が貶されたようで面白くなかった。

「確かにガキの頃から絵は巧かったし更に巧くなっている。じゃがのう絵は巧ければ良いという物ではない。それだったら写真を取れば事足りる」と説いた。

「じゃあ僕の絵に何が足りないっていうんですか?」

「そんな事は自分で考えろ。アジサイがなぜ綺麗かを考え続ければ自ずと分かるじゃろ。さて、そろそろ観光客が入ってくる時間だから戻るかのう」と和尚は踵を返した。帰る途中に振り向いて言った。「今日は日曜日で大勢の観光客が来るから切りの良い所で引き上げてくれよ。営業妨害になるからなぁ」と嫌味を言った。

「分かりましたよ。そのうち切り上げますよ」と和尚の背中に向かってあっかんべえをした。

「むしきしょうこうみそくほう....」と和尚は呟きながら去って言った。

アジサイのスケッチを済ませてから自転車を駆って海岸に向かった。海岸通り沿いに建っている民家の庭に夏蜜柑の木があった。美味そうな黄色い実が初夏の陽光を浴びてぶら下っていた。塀の上から路上にせり出していた実に手を伸ばして一つ頂戴した。夏蜜柑は五月ぐらいに白い花を咲かせてから一年越しで果肉を膨らませて翌年の六月ぐらいに食べ頃に熟す。名前の如く初夏が旬だ。

海岸通りをしばらく走った。潮風が海に白波を刻んんでいた。砂浜には人が疎らだった。純太は人の少ないこの時期の海岸が好きだった。少し歩いてから砂の上に腰を下ろすと潮風と共に波のくだける音が耳に響いた。そこに浜昼顔が群れ咲いていた。漏斗型の花弁は朝顔にそっくりで恥らう乙女のような薄紅色で潮風に揺れていた。潮騒に耳を傾けながら夏蜜柑を食べると甘酸っぱい果汁が口いっぱいに広がった。

海の果ては白っぽく空と溶け合っていた。江ノ島の島がありその向こうに富士山が見えた。海ではサーファーが果敢に波に挑んでいた。梅雨明けしていないこの時期にウエットスーツを着てサーフィンをするのは本物のサーフィン好きだ。自分が絵を描く事が好きなように彼らも好きなのだ。純太は泳ぐのは苦手だったがサーファーを眺めるのは好きだった。その姿は力強くて逞しかった。華奢な自分には憧れだった。

砂浜に打ち上げられた小枝を拾い、亜美を思い浮かべながら砂のキャンバスに描いた。しぶきを上げた波が、ささーっと砂浜に押し寄せて、彼女の笑顔をさらって言った。

第2章 クラスデコ

ホームルームの直前に「仁科くんって絵が上手なんでしょ?」と亜美が話しかけてきたのでドキドキした。

「まぁね。一応、美術部だし」と答えた。

「お願いなんだけど一緒にクラスデコやろうよ」と微笑んだ。

「うん良いよ」

「それは良かった。約束だよ」と小指を伸ばして「何ボケッとしてるの。指切りよ指切り。それとも私との約束は守れないのかな?」

「そんな事ないよ。じゃ指切り」

「指切り拳万嘘付いたら針千本飲ます。指切った」唐突な指切りに幸せを感じながらも不思議に思って「何で僕なんか誘ってくれたの?」と尋ねた。

「シルクロードが好きなんでしょ?」

「うん大好きだよ」と二つ返事で答えた。

「放送にリクエストを出すくらい好きなんだよね」とニッコリした。

「あの曲を聴くとロマンがかきたてられて何かこうウキウキしてくるんだ」

「私も大好きなんだ。それでね今年の学祭のクラスデコをシルクロードにしたいなと思ってるの」と大きな手振りで良いた。

「それ良いよ絶対にいいよ」と頷いた。

「教室を敦煌莫高窟の石室に見立てて壁画を描ければ素敵じゃない?」と得意げに言った。

「良いアイデアだと思うよ。もしそれが出来たら凄いだろうね。でもリアルに再現するにはかなり大変だと思うな」

「大変だからこそ仁科くんの力が必要なわけよ」

「じゃぁ敦煌の壁画を描くのが僕の仕事ってこと?」

「その通り。もちろん皆で協力はするわよ」

「分かった。それなら喜んで参加させてもらうよ」

「良かった。じゃよろしくね」と亜美は自分の手をとって上機嫌で去って行った。

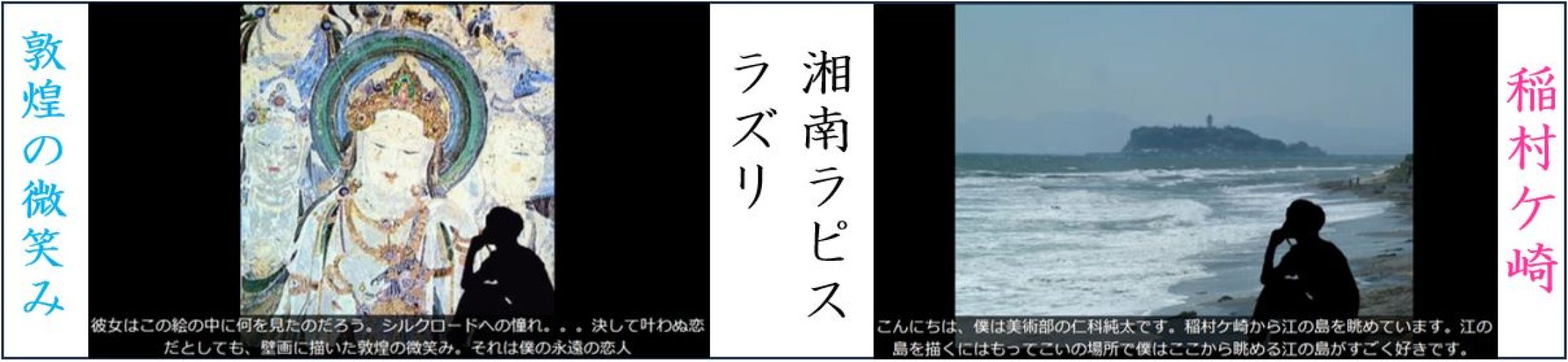

ホームルームの議題は学校祭の役割分担だった。仮装行列とクラスデコが学祭の二本柱だった。クラスデコとはクラスデコレーションの略で何かしらのテーマについて展示するイベントだ。ホームルームでは亜美の提案に異論もなくすんなりと通り敦煌莫高窟をやることになった。タイトルは「敦煌の微笑み」で亜美が名付けた。

一方、仮装行列の方は、「幕末の志士達」に決り、坂本龍馬や西郷隆盛、土方歳三などに扮して街を練り歩くことになった。どちらも文系のクラスらしい歴史に因んだテーマとなった。仮装行列に三分の二ぐらいの人数が割り振られクラスデコには三分の一の十人ぐらいの人数が割り振られた。残念ながらその中には亜美の彼氏もいた。

第3章 由比ヶ浜の桜貝

放課後「仁科くん、これから何か用事ある?」と亜美に呼び止められた。

「いや特にないよ」

「これから敦煌の壁画の資料を探しに図書館に行くんだけど一緒に来てくれない。高校の図書室を探したけど使えそうな本はなかったのよ」と残念そうに言った。

「僕なんかで良いの?」

「当然よ。クラスデコの成功は仁科くんにかかってるんだもん」

「他に行く人はいないの?」

「下調べだから二人で行きましょ」

「二人っきりなんて…何か根岸に悪いなぁ」

「いやだ、仁科くん。意識しすぎよ。別にデートに行くわけじゃないし。図書館に調べものに行くだけなんだから」と純太の肩を軽く叩いて「それにケンは野球の事で頭がいっぱいでシルクロードになんか全く興味ないから誘ったって来やしないわ」と寂しげに言った。

「そう。それなら喜んでお供させてもらうよ」と頷いた。

「ありがとう。そうと決まれば出発進行」と亜美と二人、自転車を並べて鎌倉駅近くの図書館に向かって走った。

海岸通りを走るとサーファーが押し寄せる波にひっくり返りながらも果敢に波に挑んでいた。通り横に江ノ電の線路があり走る電車に追い越されたり駅で止まっている電車を追い抜いたりした。江ノ電は七里ヶ浜で海岸線から離れて山側の極楽寺方面へと向かうが、純太たちは起伏の少ない海岸通をそのまま走り稲村ヶ崎を越えて由比ヶ浜への道を走った。図書館に着くと早速シルクロードの本を探した。

純太は本を手にしながら「文字ばっかりの歴史書しかないな。敦煌の壁画が大きくカラーで載ってるような本があるとありがたいんだけどな」と言った。

「そうね。壁画の参考になる本はあまりないわね。個人的には歴史が好きだからこういう本も好きなんだけどね」と本棚をシラミ潰しに探した。

しかし壁画を描くのに参考になるような本はなかったので、亜美が受付の司書に「すいません。敦煌の壁画の写真がたくさん載っている本ってありますか?」と尋ねた。

「ないです」と中年女性の司書がぶっきら棒に答えた。

「今後、新しく入ってくる予定はないんですか?」

「ないですよ」

「そうですか…困ったな」と亜美は肩を落とした。

「困ってるのはこっちですよ。最近、テレビの影響でやたらと多いんですよね。あなた方みたいにシルクロードの本を探す人。急にブームになってシルクロードの本が充実していないって文句を言われても困るんですよ」とぼやいた。

結局その後、何も借りずに図書館を出た。亜美が苛立ちながら「何よ。あの態度、腹立つわね」と自転車のサドルを叩いた。

「全くだよ。典型的なお役所仕事だね」

「まるで本を探している私たちが悪いみたいじゃない。もう頭に来ちゃうわ」とほっぺを膨らまながら「さて、どうしようか…」と顎に手を当ててから「そうね。まずは欲求不満を解消しに行こうか?」と微笑んだ。

「ど、どこに行くの?」と尋ねた。

亜美は「良い所よ。付いてくれば分かるわ」と颯爽と自転車に跨った。

純太は自転車を漕ぎながら「欲求不満を解消しに」というフレーズが変に頭にこびり付き、いやらしい想像が膨らんだ。江ノ電と横須賀線の踏み切りを二本渡った先の商店街の一画で『おおくに家』という店の前で自転車を停めて「さあ着いたわ。やっぱりストレス発散はお菓子に限るわね」とウィングした。店内にはたくさんの和菓子が陳列されていた。

亜美が「麩の饅頭を二つ下さい」と元気良く注文した。

「ありがとうございます。麩の饅頭、二つですね。新商品の波乗り饅頭も一つサービスしておくね」と人の良さそうな年配の主人がにこやかに言った。

「やったぁ。ありがとうございます」と弾けるような笑顔で会釈した。店内の小さな円卓に坐った。

「はいこれ。仁科くんの分」と笹の葉に包まれた麩饅頭を分けてくれた。

「僕もお金払うよ」

「良いのよ。今日は骨折り損のくたびれ儲けにつき合わせちゃったから。そのお詫びよ。気にしないで食べて」と微笑んだ。

「じゃあ、お言葉に甘えて頂きます」と笹の葉を開くと爽やかな香りが漂った。中には瑞々しい生麩の饅頭が入っていた。生の麩はつるんとした食感で薄い塩味が効いていてあんこの甘さと抜群の相性だった。

亜美はサーファーが描かれた袋を開けてから「波乗り饅頭は半分こにしようね」と半分に割って手渡した。パウンド生地にコーヒー餡が入っていた。キャッチーな名前だが美味しかった。

店を出ると亜美は「さぁて、もう一軒行こうか」と腕を広げて伸びをした。

「また菓子屋に行くの?」と驚いて聞いた。

「そうよ。今のは前菜みないなものよ。そんなに甘くなかったでしょ。今度がメインデッシュよ」と颯爽と自転車に跨った。あまりにも勢いよくサドルに跨ったのでスカートの下のパンツが見えそうだったので少し恥ずかしくなった。

若宮大路を下って由比ヶ浜の海岸通りを走った。大通りから小道に入った所で『力餅亭』という店の前に止まった。木造の古びた造りで一見、駄菓子屋のようだった。大きな暖簾が風に揺れていた。

亜美はそこで十個入りの力餅を買って「一人じゃ食べきれないから一緒に食べましょう。そうだ仁科くん、私に付き合ってる時間はまだある?」と尋ねた。

「うん全然、平気だよ」

亜美は「よしそれじゃ。由比ヶ浜に行って食べようか。レッツゴー」と颯爽と自転車をはしたせて向かった。

二人で由比ヶ浜の海を見ながら力餅を食べた。夏は海水浴場として賑わうが六月の夕暮れ時には人も疎らだった。

純太は「今日は奢ってもらってばっかりで悪いね。男の僕が奢らないといけないのに…今度は僕が奢るよ」と亜美の目を見た。

「仁科くんって、わりかし古風なのね。別に男が奢らなきゃいけないって法律はどこにもないわよ」

「そりゃそうだけど。それじゃ僕の気が晴れないよ。僕にも男の面子ってもんがあるからね」と強がった。

亜美は「じゃあ出世払いって事にしましょう。将来出世したら高級なフランス料理でも奢ってね」とウィンクした。

「出世するかどうかは自信ないけど…お金を稼げるようになったら絶対に高級なフランス料理を奢るよ。約束する」と力強く答えた。

「仁科くんって可笑しな人ね。大丈夫よ。お金の事は心配しないで。親から夕食代を多めに貰ってるから今日は懐が温かいのよ」と笑った。

「夕食代って事は外食なの?」

「そう親が共働きなの。今夜も母さんは出張中でいないし父さんも残業で夜遅いのよ。仁科くんの所はどうなの?」

「父さんがサラリーマンで時々、夜遅くまで仕事してるけど母さんは主婦だからずっと家にいるよ」

亜美は「そう羨ましいな」と言って目を細めて海を見た。

純太は「そうかな…いつも口喧しいからなぁ」と母の顔を思い出した。

亜美は「確かに喧しいわね。躾は厳しいけど結局は言うだけ言って自分たちは忙しいからほったらかしだわ」と鼻で笑た。

「放任主義ってやつだね。僕も末っ子だから、どちらかと言うとほったらかしだね」と微笑んだ。

「仁科くんは何人兄弟なの?」

「三人兄弟の三番目だよ」

「兄弟が多くて良いわね。羨ましいな」

「そうかな?子供の頃は苛められたよ。兄貴にプロレス技を仕掛けられたり飯やオヤツを取られたり末っ子なんて得なことは何もないよ。服もお下がりばっかりだしさ。今は二人とも社会人になって家を出たけどね」

「私は一人っ子だから両親が留守だと家に一人ぼっちで寂しいのよ。仁科くんの家が羨ましいわ」

「そうかなぁ。僕は一人っ子に憧れるなぁ」

「お互いに他人の庭は綺麗に見えるみたいね」と微笑んだ。その笑顔がたまらなく可愛いかった。

力餅を食べ終えてから渚を歩いた。亜美はピンクの小さな貝殻を見つけ「あっ、ラッキー。桜貝見つけた。ここにもあるわ」と拾い「一つは仁科くんにあげるわ」と言った。

純太は「ありがとう。綺麗な貝だね」と手に取って眺めた。

「桜貝は恋のお守りなのよ。身に付けておけば恋が叶うって言われてるの」

「へぇそうなんだ。じゃあ財布にでも入れておこうかな」亜美は桜貝を見つめながら「仁科くん、好きな人はいるの?」と尋ねた。

「そ、そうのう。好きな人はいるけど…」としどろもどろになり頭をかいた。

「片想いなの?」

「そうだね…」と苦笑いした。

「両想いになるようにお願いしないとね。私も自分の恋がうまく行くようにお願いするから、仁科くんもお願いしようよ」と桜貝を掌で包んで夕日に向かって合掌し「ケンとの恋がうまくいきますように」と呟いた。

純太も桜貝を持ったまま合掌し「亜美ちゃんと両想いになりますように」と祈った。

亜美は「お互いの恋がうまくいくと良いね」と微笑んだ。

「そうだね…」と答えたものの複雑な心境だった。互いの願いが両方叶うことはないのだから。

亜美は「所で敦煌の壁画の本はどうしようか?図書館になければ買うしかないかな」と渋い表情をつつ「もっと大きな県立図書館ならあるかもしれないわね。明日の土曜の午後は空いている?」と尋ねた。

「うん空いてるよ。学祭の準備をしようと思ってたから」

「私は部活があるから高校前の駅に三時に待ち合わせで良いかな?そこから一緒に行こう」

「うん分かったよ。所で県立図書館って横浜と川崎にあったと思ったけど、どっちに行けばいいのかな?」

「どっちかな。明日までに調べておくわ」

「じゃあ、その件は亜美ちゃんに任せるね」と図書館へ行く約束をして由比ヶ浜の夕べは過ぎていった。

第4章 いざ横浜へ

土曜日の授業は午前で終わりだった。放課後、約束の時間が来るまで美術室で油絵を描いたがこれから亜美と一緒に出かけることを思うと浮ついた気持ちになった。

「今日は何だか集中力がないな」と後ろから美術部顧問の秦聖吾が声をかけた。

「そんな事ないですよ。しっかり描いてますよ」と言い訳をした。

「嘘付け。何時ものお前なら声を掛けても気付かないぐらい集中してキャンバスに噛り付いているが今日はまともにキャンバスに向き合ってない。ボーっと考え事をしているかと思えば妙にニヤけたりして気持ち悪いぞ。さては女でも出来たか?」と背中を突っついた。

「そ、そんなんじゃないですよ。学祭でやることになった敦煌の壁画のことを考えていただけですよ」とむきになって言った。

「敦煌の壁画は面白そうだな。俺もシルクロードは好きだよ。特に敦煌の壁画は美術的にも価値がある」と肩に手を置いた。

「自称『湘南のモネ』を気取る先生が興味あるのは印象派だけじゃなかったんですね」と茶化した。

「おいおい。なめてもらっちゃこまるぞ。俺だって美大を卒業してるから美術一般に関する知識はある。敦煌莫高窟を始めとした仏教美術はローマやルネサンスの西洋美術にも匹敵するんだ」としたり顔で言った。

「先生もテレビを見て興味を持ったんですか?」

「なめるなよ。ブームが始まる前から敦煌には興味があったんだ。シルクロードに関する本も何冊か持ってるよ」と自慢げに言った。

「じゃあテレビは見てないんですね?」

「いや、あれはあれで面白いから見てるよ」と微笑んだ。

「何だぁ先生も同じ穴のムジナじゃないですか」と突っ込みを入れた。

「五十歩百歩かも知れないが…あっ、そろそろ出発する時間だ」と腕時計を見てから「ヨットハーバーに描きに行ってくる。いいか、女の事を考えるのも結構だがちゃんとキャンバスと向き合えよ」と言い残して出て行った。

秦に説教されたものの集中して絵を描けなかったので早めに切り上げて駅で彼女を待つことにした。ホームの椅子にぽつんと座り線路の向こうに広がる海をボーっと眺めた。約束の時間を過ぎても姿を現さなかったが五分過ぎに息を切らして走ってきた。

「ごめん、練習が少し長引いちゃって」と謝った。

「いいよ。別に気にしないで」と答えるとちょうど電車がホームに入ってきた。

「先ずは乗りましょう。詳しくは中で話すわ」と乗り込み並んで立った。

「何か匂うわね」と亜美がクンクンと純太の体を嗅いだ。「僕はオナラしてないよ」と首を振った。

「嫌だ仁科くん。オナラの匂いじゃないわよ」と背中をパシンと叩いた。

「それじゃ何の匂いなの?」

「あまり嗅いだ事のない独特な匂いね。少し生臭い感じがするけど。どちらかというと好きな匂いね」と言われて注意深く自分の匂いを嗅いでみたが良く分からなかった。ただ亜美の方に鼻を寄せた時、いい匂いがしたので大きく吸った。

「仁科くんの鼻って馬みたいにヒクヒク動くのね」と笑いながら言った。

「鼻はよく動くんだけど、あんまり利かないんだ」

「きっと前世は馬だったのよ」とからかうように言った。

「じゃあ、亜美ちゃんは犬だったんだよ」と返した。

「あながち外れてないかもよ。そうだ図書館について国語の藤沢先生に聞いたんだけど、横浜にある方の県立図書館は、政治、経済、歴史とかの文系関連が充実しているらしいわ。川崎の方は理系関連が充実しているらしいの。だから横浜の方へ行けば学祭の参考になるような敦煌の本があると思うの」

「それで横浜のどこら辺にあるの?」

「桜木町の駅の近くだそうよ。一応、簡単な地図を紙に書いてもらったわ」

「桜木町って言うと造船所とか操車場のある駅だね」

「そうね。でも桜木町の湾岸部は再開発が計画されているみたいだから十年後には新宿みたいな高層ビルが立ち並んでいるかもよ」

「あそこら辺が新宿みたいになるなんて信じられないけどね…」と首をひねった。

「そうね私も同感。いっそうのこと広々とした公園を作って欲しいもんだわ」

「公園も良いけど砂浜を作って海水浴できるようにしたら良いんじゃないかな。そうしたら夏になっても馬鹿みたいに湘南が込まなくてすむかも知れないよ」と皮肉って笑った。

江ノ電で鎌倉まで行き横須賀線に乗り換え横浜で乗り換えて桜木町駅で下車した。横浜に出てくると人の多さに圧倒されると同時に劣等感と優越感が入り混じった感情を抱いてしまう。大都会の横浜に対する憧れはあるが江戸時代までは小さな漁村に過ぎなかったくせにという蔑んだ感情も持っている。鎌倉は田舎ではないが大都会でもない。かつては鎌倉に幕府が置かれ日本の首都だった。それを誇りに思っているし穏やかな空気と文化が息づいている雰囲気が好きだった。桜木町の駅から歩いて十分ほどで図書館に着いた。歴史の本棚コーナーに行き探してみたが敦煌の壁画がカラーで掲載された本は見当たらなかった。

「あっこの本、読みたかったんだ」と亜美が一冊の小さな本を手に取った。

「何の本?」

「さまよえる湖っていう本よ。スヴェン・ヘディンって言う探検家がシルクロードの幻の湖、ロプ・ノールについて書いた本。前から一度読みたいなって思っていたの。ちょうど良いから借りてみようかな」

「不幸中の幸いだね」

「まだ不幸かどうかは分からないでしょ。受付に行って聞いてみましょう」受付に行き忙しそうに事務処理をしている司書に「すいません、敦煌の壁画の写真集のような本はありませんか?」と亜美が尋ねた。

「ありますよ」

「本当ですか。やったね」と亜美は高い声を出して喜んだ。

「でも残念ながら現在貸し出し中です」と抑揚のない事務的な口調だった。

「返却されるのはいつですか?」

「二週間後ですね」

「二週間も待ってたら学祭に間に合わないわ」と亜美は項垂れた。

「予約はしておきますか?」と司書が初めて亜美と視線を合わせた。

「はい、お願いします。それとこの本を今日借りたいんですけど」と『さまよえる湖』を差し出した。

「では登録用紙に住所と連絡先を記入して下さい。予約に関しては返却され次第、連絡します。では次の方どうぞ」と事務的に次の客の対応を促した。二人は意気消沈して図書館を後にした。

純太は「残念だったね。でもきっと何所かに参考になる本があると思うよ」と慰めた。

「わざわざ横浜まで付き合ってもらったのにごめんね」

「別に良いさ。でもどうしようか。資料がないと絵が描けないね。図書館にないとすると次は何処に行こうか?」

「専門書を取り扱っている本屋に行って探してみましょう」と亜美が言った。

横浜駅前にある大手の書店に行って歴史コーナーで立ち読みをして壁画の写真を探した。専門書だけに紙面の殆んどが文字で埋められ写真があったとしても白黒で画質が荒く絵の参考にするには適していなかった。

亜美が「良いのはないわね」と呟いた。

「そうだね…ないね」数秒間、沈黙が続いた。

「駄目もとで美術関連の方を探してみようか。若しかしたら画集みたいな感じの本があるかもしれないよ」と純太は努めて明るく言った。

「駄目もとでも何でもいいわ。藁にも縋りたい気分よ。やっぱりクラスデコで敦煌をやるのは無理があったのかなぁ」と力なく言った。美術コーナーで本を探した。大きなアルバムぐらいの大きさの図鑑シリーズの中に敦煌莫高窟の三巻あった。重厚な装丁でずっしりと重かった。ページを捲って見ると美しいカラー写真と解説が書かれていた。

「やったね仁科くん。この本ならばっちりね」と微笑んだ。

「そうだね。これを買おう」と値段を確認すると一万五千円だった。

「げっ専門書ってこんなに高いの。三巻買うとすれば、四万五千円か、ちょっと手が出ないなぁ」と純太は溜息をもらした。

「そうね高すぎるわね」と亜美は眉間に皴を寄せた。

「デコのメンバーで割り勘にしようか?」と提案した。

「メンバーは十人だから四千五百円出し合えば、四万五千円は集まるね」

「四千五百円か、結構な金額だね」

「皆に相談してみましょう。一冊だけなら千五百円で済むだろうし」

純太は「それにしても馬鹿みたいに高いよなぁ。僕らは学祭があるから仕方なく買うけどさ。こんな高い本、誰が買うんだろう?」と首を捻った。

「敦煌の美術に興味があってお金に余裕のある大人が買うんじゃない」

「美術好きの大人かぁ」と呟くと秦の顔が頭に浮かんだ。

「そういえば、美術部の秦先生がシルクロードの本を何冊か持っているって言っていたよ。どんな本なのか聞いて見るよ。あんまり金持ってそうに見えないから期待しない方が良いけど」

「秦先生は独身貴族だからお金の自由はきくんじゃない」

「そうだね。でも秦先生を見ていると貴族って言うよりはジプシーって感じだなぁ」とラフな身なりを想像した。

「それは言えてる」と二人で笑った。しばらく敦煌の本を立ち読みしてから書店を後にした。亜美が「仁科くん横浜球場に行ったことある?」と尋ねた。

「うんあるよ。親父と一緒に大洋ホエールズの試合を観戦しに何回か行ったことがあるんだ」

「横浜球場に行きたいんだけど行ったことないのよ。もし良かったら付き合ってくれない?」

「大洋ホエールズの試合を見に行くの?」

「違うの。試合を見に行く訳じゃないのよ。買いたい物があるのよ」

「応援グッズでも買うの?」

「遠藤っていう選手のTシャツを買いたいんだ」

「亜美ちゃんは遠藤ファンなんだね。エースピッチャーだしルックスも良いもんな。やっぱり男は顔なのかねぇ」と愚痴っぽく言った。

「別に私はファンじゃないわ。ケンの憧れの選手なのよ」と嬉しそうに言った。

「根岸が遠藤のファンなんだ。まぁ同じピッチャーだからなぁ」

「来週、ケンの誕生日なのよ。だからプレゼントしたいの」と少し恥らいながら笑った。

「そう言うことか…それで何日なの?」

「六月十二日よ」

純太は「そう六月十二日か」と呟き悲しい気分になった。幸か不幸か自分と同じ日だったが自分にもプレゼントをくれと言えるほど図々しくできなかった。

「若しかしてこの後、用事があるの?」と亜美が不安げな視線をした。

「いや特にないよ。一緒に行って案内するよ」と努めて明るく振舞った。

「本当ありがとう。助かるわ」と目を見開いて喜んだ。

根岸線に乗り関内駅で下車した。ナイターがあるようで駅舎は観戦客でごった返していた。人の流れに押されるようにして横浜球場へ向かった。その日の対戦相手はジャイアンツだったのでいつも以上に混雑していた。園内の露天商に行ってTシャツを探した。

純太は陳列されてある商品を見て「あったよ。背番号二十四番。遠藤のTシャツだ」と亜美に指差した。

「ありがとう、仁科くん」とTシャツを受け取った。

「サイズがLだわ。すいません、LLサイズってありますか?」と店員に尋ねた。

「えぇーと、ちょっと待ってね。遠藤は人気があるからなぁ。品切れぎみなんだよなぁ」と独り言を呟きながら重なっているTシャツをひっくり返して探した。

「LLは切らしてるな。お嬢さんだったらMでも良いんじゃない?」

「私のじゃないんです」

「そうかい。でも連れの彼氏の大きさを見るとLでも十分だと思うけどね」と店員は純太を見た。その勘違いがちょっぴり嬉しかった。

「彼は友達です。私の彼氏は野球部でもっとガッシリしてるんです。LLじゃないと駄目なんです」

「それは失礼。田代のTシャツならLLがあるんだけどな。今日は四番田代が絶対にホームランを打ってくれるぜ。田代のTシャツにしないかい?」と別の選手のTシャツを見せた。

「私の彼氏は鎌南高校のエースなんです。だから遠藤のじゃないと駄目なんです。そして今年は絶対に鎌南が甲子園に出るんです。」とムキになった。

「馬鹿言っちゃいけねぇよ。今年の甲子園は、エースで四番の愛光が率いる横浜高校に決まってるじゃん。悪いけど鎌南なんて屁のツッパリもならなねぇよ」

「何ですって。いいです。もう要りません」と不機嫌に露天から離れた。

亜美は「何よ、あの態度。腹立つわ」と口を尖らせた。

「あんまり気にしない方がいいよ。鎌倉っ子からすれば横浜は敵地みたいなもんだからね。球場の近くにホエールズのショップがあるんだ。そこだったらLLのTシャツもあると思うよ。中華街の方面に少し歩いた所にあるんだ」

亜美は「そこに連れて行って」と純太の腕を取って嬉しそうに振った。亜美と一緒にホエールズのショップに向かった。店内にはメガホン、Tシャツ、ユニホーム、サイン色紙などのグッズが陳列されていた。亜美はTシャツのコーナーに行き遠藤のTシャツを探した。

「仁科くん、LLサイズがあったわ」と満面の笑みを見せた。

純太は「良かったね」と呟いた。

「一緒に来てもらって本当に良かったわ。ありがとう」と頭を下げた。

「このぐらいの事でしか役に立てないけど」

「お陰でケンの誕生日プレゼントを買えたわ」

それから亜美は遠藤のTシャツとホエールズのロゴが入ったボールペンを買った。シャツには贈呈用のリボンを付けてもらっていた。彼女の笑顔が見られて嬉しかったと同時に虚しさも感じた。これでは単なる恋のピエロだ。支払いを済ませて店を出ると亜美が立ち止まった。

「はい、これ。仁科くんへプレゼント」とボールペンを見せた。

「若しかして僕に買ってくれたの?」

「うん。今日のお礼よ。安物のボールペンで申し訳ないけど」

「ありがとう。嬉しいよ、本当に嬉しい」と心に少しだけ灯りが点った。

少し街を歩いてから純太は思い切って誘ってみた。「せっかく近くまで来たから中華街に寄ってみない」

「そうね。ちょっとお腹も減ってきたし行ってみようか」

「よーし、僕が肉饅をおごるね。美味しい店を知ってるんだ」と張り切った。

仰々しい門を潜って中華街の路地に入った。多くの客が往来し活気に満ちていた。セイロで蒸した肉饅を買った。火傷しそうなほど熱かったがフーフーしながら頬張った。もっちりとした皮と肉汁たっぷりのジューシーな具が美味かった。その後も小龍包やゴマ団子、大根もちなどを食べ歩いた。中華街を歩いていくと山下公園に出て横浜港見えた。停泊している氷川丸はライトアップを始めていた。煌びやかなナイトライトが眩しかった。山下公園にはたくさんのカップルがいた。露天商が間違えたようにはたから見れば僕たちも恋人に見えるかも知れない。と思うと本当の恋人になったような気がして嬉しかった。公園の一画で若者が集まってラジカセから流れるディスコミュージックに合わせて踊っていた。

「あそこで踊ってるの竹の子族じゃない?」と亜美が言った。

「服装が普段着だし違うんじゃないかな。ここは原宿のホコ天じゃないよ。でも確かに竹の子族みたいな音楽と踊りだね」

「きっと明日の原宿での演技に向けて練習してるのよ」

「なるほど、土曜日は山下公園でリハーサルって訳か」

「仁科くんは竹の子族に興味はないの?」

「全くないね。踊りは苦手だから。それにあんな格好で人前で踊るなんて恥ずかしくて出来ないよ。若しかして亜美ちゃんは竹の子やってるの?」

「まさか。山女にはあんなケバケバしいファッションは似合わないでしょ」と自分を皮肉って言った。

「そうかな。亜美ちゃんならどんな服でも似合うから意外にいけるんじゃない」

「あら、嬉しいこと言ってくれるじゃん。でも、もしあんな格好で家に帰ったらママに勘当させられちゃうわ」と苦笑した。

「亜美ちゃんの家は放任主義って言ってたけど意外に厳しいんだね」と昨日の話を思い出して言った。

「ほったらかしのくせに厳しいのよ。要は世間体が大事なだけなのよ。放任主義じゃなくてご都合主義ね。親の都合の良いように子供を教育してるのよ。先生だって同じよ。下らない夢なんて持つな。勉強して大学に進学して良い会社に入れ。社会の役に立つ立派な大人になれって口を揃えて言うじゃない。馬鹿みたい」

「確かにそうだね」

「私、竹の子族の気持ちも分かるわ。毎日毎日、面白くない勉強をさせられ続ければ思いっきり羽目を外して自分の世界に酔い痴れたくもなるわよ。だから私も正直言って心の片隅では竹の子族をやってみたいって思いはあるわ」

「そうだね。だから、皆やらないまでも原宿まで見に行くんだろうね」と純太は頷いた。

山下公園を通り過ぎるとレンガ壁の美しい県庁の通りに出てから関内駅に戻った。電車に乗ると亜美はウオークマンを出してイヤホンを付けた。

「シルクロードの音楽を聴いてるの?」と純太は尋ねた。亜美は首を振って一方のイヤホンを純太に渡した。耳に当ててみるとハスキーボイスの男が声を震わせて熱く歌っていた。

純太は「どこかで聴いた気もするけど。誰の歌?」と尋ねた。

「えっ、知らないの?もんた&ブラザーズのダンシング・オールナイトよ。テレビの歌番組にもよく出てるでしょう」

「そういう番組はあまり見ないんだ」と頭をかいた。

「じゃあ、どういう番組を見るの?シルクロードの番組しか見ないなんてことないわよね?」と揶揄するように言った。

「アニメは好きだけどテレビ自体あまり見ないね。暇があれば家でも絵を描いているんだ」

「好きな歌手とかアイドルはいないの?」

「うーん別にいないな」

「金八先生とかのドラマも見ないの?」

「見ないよ。ドラマなんて所詮作り話じゃん。そんなの見ているんだったら絵を描いていた方が有意義だよ」と熱く語った。

亜美は手を口に当ててクスクスと笑って「仁科くんって、ケンに似てるわね」と言った。

「僕が根岸に似てるって?」と嫌な気分になった。

「そう。ケンもくだらないテレビ番組を見ているよりも野球の練習をした方が有意義だって言ってたわ。ケンは野球馬鹿だけど、仁科くんは美術馬鹿ね」と茶目っ気たっぷりに笑った。

江ノ電に乗り継いでから高校前の駅で下車した。夜の帳が下りた海岸の向こうに江ノ島の街灯かりが見えた。それは海に浮かぶ巨大な戦艦のように見えた。